營運表現與公司治理架構

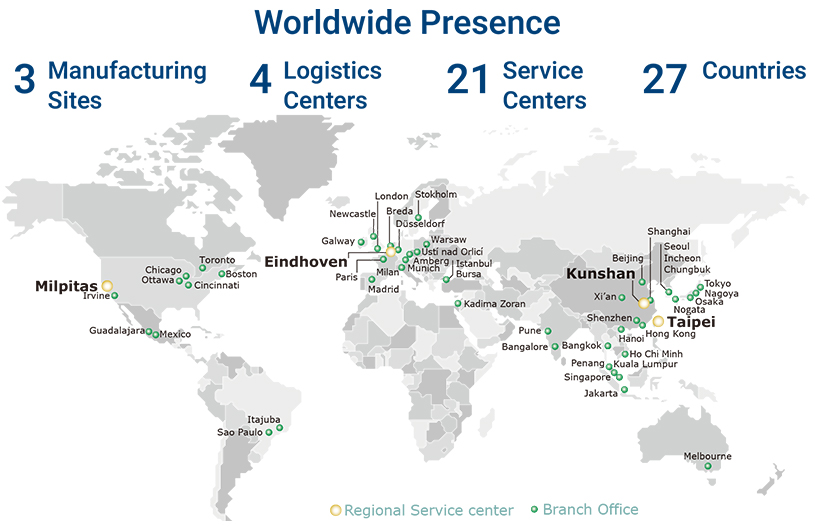

研華自1983 年成立以來,專注於全球工業物聯網領域,提供企業客戶全方位軟硬體系統整合、客製化設計服務、全球在地技術支援等服務,現已為物聯網智能系統與嵌入式平台產業之全球領導廠商,並以「智能地球的推手」作為企業品牌願景。研華為台灣上市公司,自1999 年於台灣證券交易所掛牌交易(股票代號2395),營運總部設於台灣台北內湖科學園區,營業據點跨歐洲、美洲、亞洲等地區共27個國家;三大生產製造中心位於台灣林口、中國昆山及日本福岡,並建構四大運籌管理物流中心及21 個在地服務中心,以完整的服務體系提供全球客戶即時、全方位之整合服務。

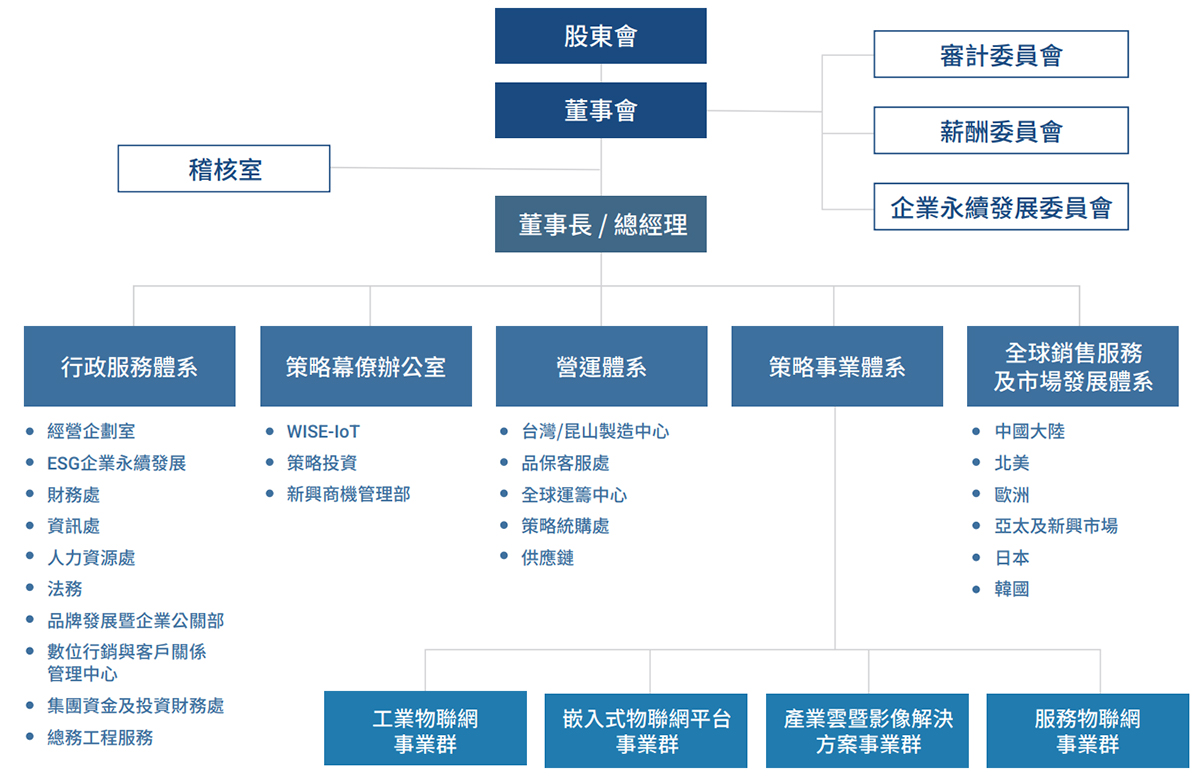

研華及關係企業專注工業電腦相關產品製造、組裝、銷售及售後服務 (詳組織圖) ,主要事業群包含:嵌入式事業群、智能系統事業群、物聯網自動化事業群、智能服務事業群為主的四大事業群,聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場依客戶行業需求提供多元應用解決方案。迎接邊緣運算與人工智慧之大趨勢,研華將以 Edge Computing 和 Edge AI 為核心加強全球布 局提升核心競爭力,整合Edge Computing 邊緣硬體平台產品群、工業物聯網軟體平台 WISE-IoT,再加入產業 Edge AI 解決方案及行業知識,重塑成產業整合應用的協同共譜之經營模式,助力夥伴客戶串接產業鏈;此外,亦積極偕同各產業夥伴「共創」產業生態圈,以加速實踐產業智能化之目標。

研華公司組織圖

研華整體及關係企業耕耘之行業主要為工業電腦相關產品製造、組裝、銷售及售後服務,另有部分關係企業則以投資前述產品之相關技術與業務活動為其經營範圍,本公司組織圖如下圖。

研華公司營運據點分布

經營績效與品牌價值

2024年持續受全球高通膨、地緣政治、及美國大選等系統性因素影響,研華全年營收年減7%,僅毛利率較去年同期微幅上升,營業利益率及淨利率受營收表現趨緩表現皆衰退,2024年EPS為 10.45 元。

研華長期專注本業、財務結構穩健,並維持高配發政策將經營成果與股東共享,2024年盈餘分派合計每股配發現金股利 8.4 元,配發率逾80%,為股東創造更高的企業價值。歷年營運績效詳官網整體財務表現。研華自創業來即專注於自有品牌之經營,研華以品牌價值 8.51 億美元,榮獲 2024 年台灣國際品牌第五名,已連續七年穩居台灣國際品牌前五大。

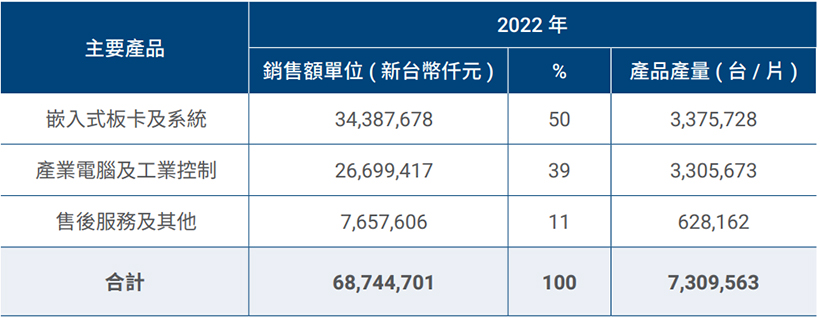

2024 年研華之產品、營業比重、產品產量

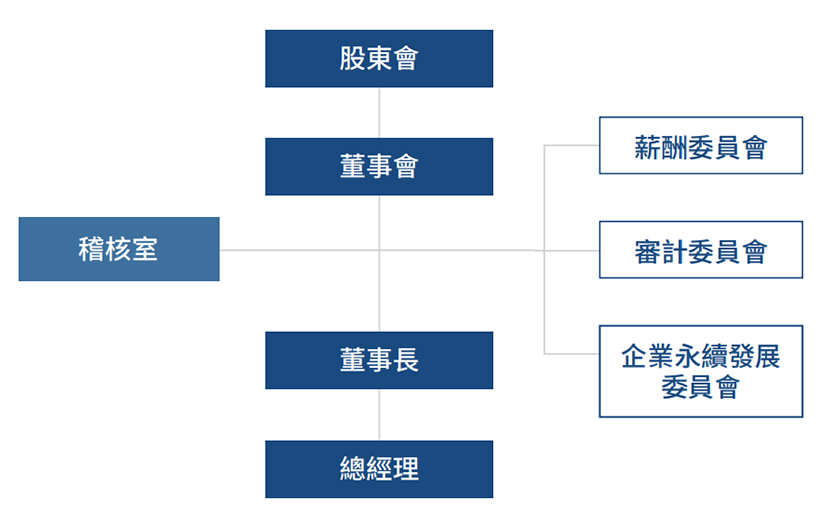

公司治理

研華重視公司治理以及利他精神,強化與利害關係人之議和與互動,在董事會結構和功能性委員會方面,皆以優於法規之高標準自我期許,並每年訂定目標持續優化。

請參考官網稽核制度、誠信經營守則、防範內線交易管理辦法、公司章程。

董事會之組成和運作

研華致力於優化董事會職能,建置完善的董事遴選制度,董事會成員遴選秉持多元化政策,於產業背景、專業領域、年齡、性別平衡等面向綜合評估,以期促進多元觀點。除考量國際市場觀、專業學術涵養、風險管理等專業外,研華未來亦考量將永續領域專長納入董事會成員評估指標。董事人選依循「公司法第 192 條之 1」候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任;獨立董事則遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」進行延攬,董事會每屆任期為三年,其中針對獨立董事兼任其他公開發行公司之獨立董事不得逾三家之明訂規範於公司章程中。此外依公司法規定,董事會執行業務須依法令、公司章程及股東會決議,若違反規定導致公司受損,參與決議的董事須負賠相關責任,然表示異議且有董事會紀錄者免責,同時研華每年也為董事會成員投保董事責任險,有關董事責任保險詳細規範請參閱年報 P.33。

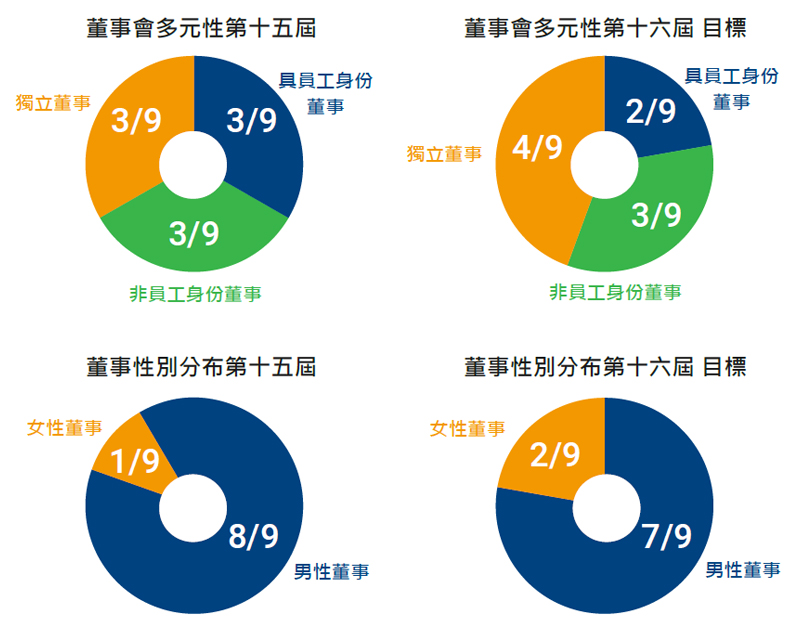

研華現任董事會為第 15 屆,共九席董事組成,任期為 2023 年 05 月 25 日至 2026 年 05 月 24 日。本屆董事組成結構與下屆 (16 屆 ) 進化目標詳下圖;其中,財團法人研華文教基金會佔一席董事,董事會組成亦納入公益面向之利害關係人。整體而言,研華董事會組成符合多元性原則,董事多元專業觀點對公司應對營運面、產業面、永續面之衝擊能力具有建設性的助益。第 15 屆董事會截至 2024 年 12 月底平均任期 9.8 年。

擴大型永續發展委員會(Sustainability Development Committee, SDC)機制

研華 2022 年 7 月正式設立董事會層級之永續發展委員會 ( 簡稱:SDC),每季召開會議以擬定公司長期發展策略,其中第一季度及第三季度 SDC 會議定位為 「擴大型 SDC」, 擴大邀請全體董事、外部專家顧問、高階主管等,深度討論研華經營模式創新、經營傳承、中長期願景等發展關鍵議題。2024 年擴大型 SDC 共舉辦兩次,討論議案包括: 企業經營架構及 Sector Driven 變革轉型,主要以 Sector Driven 為核心精神,改革過去以「產品」為中心之經營模式,全面轉變以「產業」為中心,深耕產業別垂直市場, 集結內部資源,瞄準先鋒產業,驅動產品創新結合產業需求。由專業外部顧問團隊及永續發展委員之多元專業見解,為研華梳理全球組織並培育人才梯隊,建構精通產業領域的專家隊形,以達到企業經營架構轉型變革之長期發展。其他議題包含,優化企業內部管理系統及人才培育、活化財務及投資項目包括併購相關議題、關鍵 AI 產業技術與趨勢、新興事業部布局及發展等策略性議題、薪酬結構政策及獎勵制度等,藉由此機制廣納外部顧問專家意見、凝聚內部共識並推動變革,展現群體智識與執行力。

ESG 績效表現與激勵機制

研華持續朝永續地球的智能推手願景邁進,已於 2022 年建立並執行高階經理人 ESGKPI 機制,將環境、社會及治理面向等之 ESG 永續指標,列為董事長、共治總經理及高階主管、相關當責主管、ESG 企業永續發展辦公室成員、當責同仁等。規劃 2024 年之重要績效評估項目,激勵獎酬以員工認股權證(Employee Stock Option Plans,ESOP)為主,輔以績效獎金,結算時程為每年第一季度,並於第二至第三季度發放。同時對標國內外永續趨勢,考量研華營運實況及風險管理機制,訂定目標與推動計劃並定期評鑑。發放依據永續目標、量化指標及及實際績效執行。2024年執行成果共發出超過 14000 股及現金獎勵超過 340 萬元新台幣予 ESG 績效表現卓越之高階經理人、初中級主管及基層同仁。

稅務政策

研華本持著利他精神,期許並致力於在公司營運茁壯之際反饋社會。在稅務政策上,以繳納合理稅賦回饋營運所在國當地社會及經濟環境為己任,不從事侵略性稅務安排,並遵循各相關稅務法律及規定。依集團稅務政策,研華總部及海內外子公司應遵循以下原則:

- 所有營運皆遵循相關稅務法規及其立法精神。

- 集團遵循經濟合作暨發展組織(OECD) 移轉訂價準則,並依規定編製移轉訂價三層文據。

- 移轉訂價係依據常規交易原則,且各營運實體利潤合理報償其所執行營運活動的風險及複雜程度。

- 公司重要決策以營運為主要考量,輔以分析稅務影響以尋求最適當的方案。

- 不進行任何只為了降低稅負或移轉利潤至低稅區或租稅天堂的安排;不以避稅為目的使用租稅天堂或進行租稅規劃。

- 定期評估稅務風險,並針對高營收國家,與當地稅局溝通討論預先訂價協定(APA),以減少稅務風險。

- 基於互信溝通、資訊透明、誠實納稅的基礎上,與稅務機關建立相互尊重的關係。

繳稅狀況

* 備註:

1.本表營收、稅前淨利及稅務資訊來自當地查核後財務數字加總,尚未排除集團內關係人交易。

2.在上表稅前淨利之中,包含採用權益法認列之投資利益。

3.各地區事業體名稱及主要營運活動,請參考研華股份有限公司 2024 年企業永續報告書之附錄。

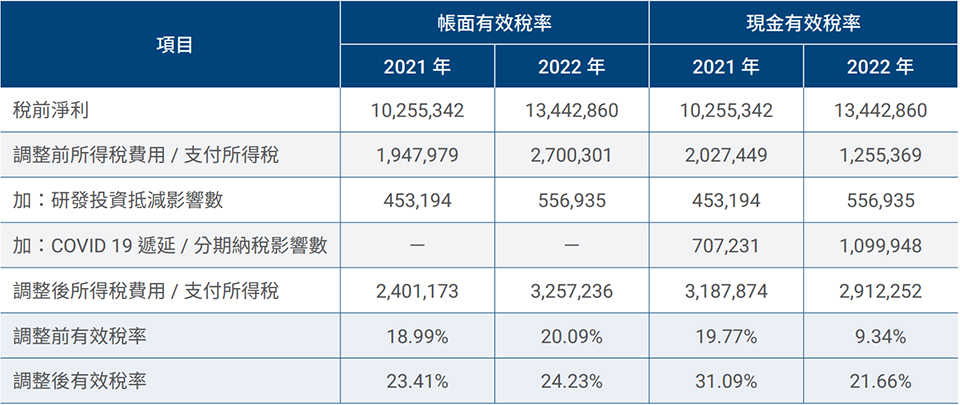

本集團 2023年及2024年之有效稅率、現金稅率如下 :

資料來源: 2024 年度研華股份有限公司合併財務報告第 12 至 13 頁;支付所得稅數請詳第 15 至 16 頁「合併現金流量表」。

1.有效稅率=所得稅費用 ÷ 稅前淨利

2.現金稅率=支付所得稅 ÷ 稅前淨利

3. 2024 年度研華公司的有效稅率及現金稅率分別為 19.01% 與 36.34%,而過去兩年的平均有效稅率及現金稅率分別為 18.83% 與 30.13%。兩者皆高於 2024 年 S&P Global CSA Handbook 發布的「科技硬體與設備」產業的平均有效稅率 15.39% 及現金稅率 15.09%

稅務治理

研華佈局全球業務,並遵循各營運據點所在國家的稅務法令及規定。稅務法令變動可能造成企業額外繳稅及成本負擔,並對整體營運績效產生不利影響。為有效管理稅務風險,研華遵循稅務法規,了解目前稅務成本及申報情形,辨識潛在的稅務問題與風險,依據風險高低及急迫性專案處理稅務問題,設計及運用科技強化稅務治理,並定期檢討工作執行成果。

研華之管理階層領導集團財務及稅務之全球策略擬定,日常稅務規劃及管理則由總部財會主管執行,並由海外財會同仁遵循當地稅務法令及履行稅務義務。此外,亦委任外部稅務諮詢機構及會計師事務所協助稅務處理及申報。研華之董事會委由審計委員會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質與誠信度,定期審查包括會計政策與程序、內部控制制度、法律遵循及企業風險管理等重大事項。其中研華稅務政策係經審計委員會報告及董事會決議通過。

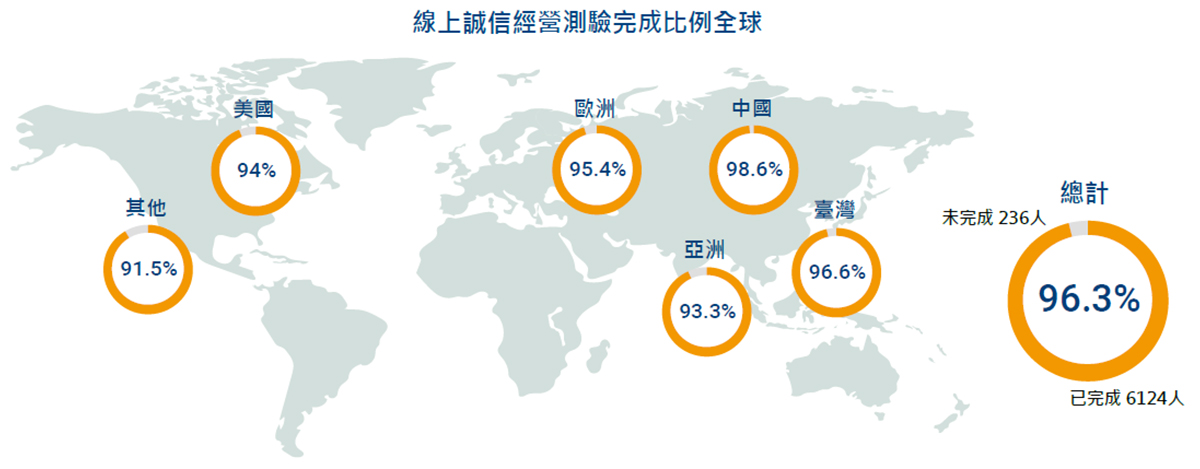

誠信經營:法令遵循、反貪腐與反競爭

誠信經營是公司治理內部控制機制重要的一環。研華會在事前辨識各項法令規章,再與內部相關單位溝通、衡量公司相關規則之制定與落實,以求符合法規與實務之順暢進行。誠信經營中之法令遵循、反貪腐與反競爭概念與社會責任與公司商譽有重大關聯,為研華永續經營重點之一。

|

以下為研華 2024 年重大違反法規事件: *重大違反法規事件定義:依臺灣金融監督管理委員會所列重大訊息之違反法規事件。

|

|